Über die Suche nach dem einen Satz, der unsere Welt-Essenz erweitert.

Es geschah an einem Mittwochmorgen, während ich in Rainer Kunzes „Zimmerlautstärke“ blätterte. Dort, zwischen den leisen Zeilen über Unterdrückung und verhaltene Hoffnung, stand plötzlich dieser eine Satz da – so unvermittelt und klar, als hätte ihn jemand heimlich in das Buch hineingeschmuggelt: „Ich denke an X und beginne zu zählen.“ Fünf Worte nur. Aber sie trafen mich wie ein Blitzschlag der Erkenntnis. In diesem Moment verstand ich, was Albert Camus meinte, als er schrieb: „Es herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor.“ Manchmal ist ein Satz nicht nur eine Aneinanderreihung von Worten – er ist ein Schlüssel, der eine Tür in uns aufschließt, von der wir nicht einmal wussten, dass sie existiert.

Diese Woche habe ich viel über solche Sätze nachgedacht. Über jene seltenen Augenblicke, in denen uns – wie Kunze es ausdrücken würde – ein Einfall übermannt, und wir plötzlich spüren: Hier, genau hier liegt der Kern dessen, was ich sagen wollte. Es ist nicht die Perfektion der Grammatik oder die Eleganz der Syntax, die einen Satz vollkommen macht. Es ist seine Fähigkeit, unsere innere Welt-Essenz zu erweitern, ihr neue Farben hinzuzufügen, die dort vorher nicht waren.

Die Stille vor dem Wort

Der perfekte Satz entsteht nicht am Schreibtisch. Er entsteht in der Stille, in jenen Momenten der dichterischen Einsamkeit, die jedem wahrhaftigen Schreibenden vertraut sind. Manchmal sind es nur Sekunden – eine Pause beim Spaziergang, ein Innehalten vor dem Fenster, der Moment zwischen Schlaf und Wachen. Plötzlich ist er da, dieser Satz, und wir wissen: Das ist er. Nicht weil er besonders klug klingt oder literarisch ausgefeilt ist, sondern weil er wahr ist. Weil er aus den Tiefen unseres Metaphern-Stroms an die Oberfläche gespült wurde und nun vor uns liegt wie ein kostbarer Stein, den das Meer ans Ufer getragen hat.

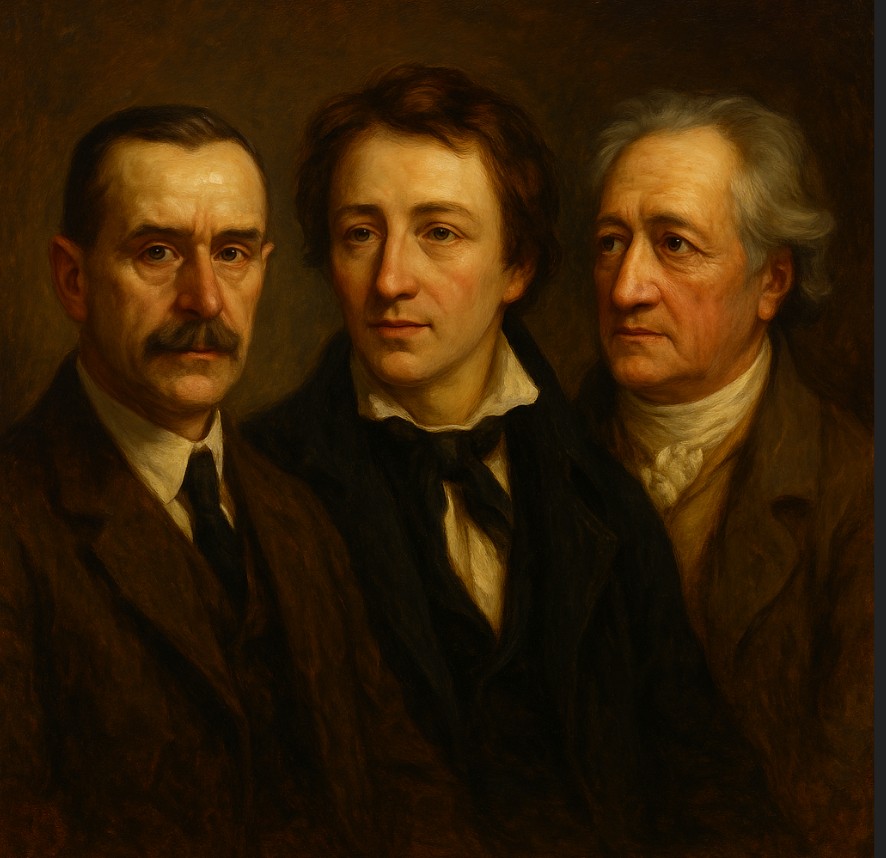

Rainer Kunze verstand diese Wahrheit. Seine Gedichte leben nicht von bombastischen Metaphern oder hochfliegenden Worten. Sie leben von der Ehrlichkeit einzelner Sätze, die das Unfassbare fassbar machen. „Dann die zwölf Jahre durfte ich nicht publizieren“, sagt der Mann im Radio – und in diesem einen Satz liegt eine ganze Biographie der Unterdrückung. Es ist die Kunst der Reduktion, die Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, das Laute vom Leisen, das Wahre vom bloß Klingenden.

Der Satz als Brücke zwischen den Welten

Wir alle sprechen häufig in Metaphern, aber die meisten davon fügen der Welt nichts Neues hinzu. Sie sind wie abgegriffene Münzen, die ihren Glanz verloren haben. Der wahrhaft perfekte Satz aber – er ist wie eine neue Prägung. Er erweitert unser Verständnis, fügt dem Gesamtbild neue Elemente hinzu. Wenn Camus schreibt, die Liebe errette vor dem Absurden, dann schafft er nicht nur einen schönen Satz. Er schafft eine Brücke zwischen der Verzweiflung und der Hoffnung, zwischen dem Gefühl der Sinnlosigkeit und der Erfahrung der Verbundenheit.

Diese Brücken sind es, nach denen wir suchen, wenn wir nach dem perfekten Satz fahnden. Nicht nach dem einen Satz, der alles erklärt – das wäre anmaßend -, sondern nach dem einen Satz, der einen Übergang schafft. Vom Unverständlichen zum Verständlichen, vom Unfühlbaren zum Fühlbaren, vom Unsagbaren zum Sagbaren.

Die Last der Verantwortung

Doch mit dieser Suche kommt eine schwere Last: die Verantwortung. Wenn dem Dichter, wie ich glaube, ein Einfall übermannt und er in diesem besonderen Moment nicht seiner Berufung folgt, nicht die Zeilen notiert, so versündigt er sich an der Poesie, an der Freiheit und letzten Endes an den Menschen. Denn unsere Welt-Essenz benötigt dringend eine Restauration, eine Anreicherung von guten, liebenden, wahrhaftigen Gedanken.

Diese Verantwortung kann lähmen. Ich kenne Autoren, die stundenlang vor einem leeren Blatt sitzen, weil sie fürchten, der falsche Satz könnte mehr schaden als nützen. Sie haben verstanden, dass Worte Macht haben – die Macht zu heilen, aber auch die Macht zu zerstören. Und so warten sie auf den einen, perfekten Satz, der nur Gutes bewirkt.

Aber vielleicht ist gerade dieses Warten der Fehler. Vielleicht entsteht der perfekte Satz nicht durch Grübeln, sondern durch Mut. Den Mut, das zu sagen, was gesagt werden muss, auch wenn es nicht perfekt ist. Den Mut zur Unvollkommenheit, zur Verwundbarkeit, zur Wahrheit.

Die Poesie des Alltäglichen

Rainer Kunze hatte diesen Mut. Er, der bodenständige Lyriker, der immer mit einem Fuß den Boden der ganz normalen Menschen berührte, verstand es, das Profane in Poesie zu verwandeln. Seine Sätze sind perfekt, nicht weil sie fehlerlos sind, sondern weil sie ehrlich sind. Weil sie von einem Menschen kommen, der trotz Verfolgung und Unterdrückung nie seine Hoffnung verloren hat.

„Was macht die Biene auf dem Meer?“ – dieser Titel eines seiner Kinderbücher ist für mich ein solcher perfekter Satz. Er ist einfach, fast naiv, und doch öffnet er Welten. Er erinnert uns daran, dass die beste Poesie oft die ist, die Kinder verstehen können. Weil Kinder noch wissen, dass die wichtigsten Fragen die sind, die scheinbar keinen Sinn ergeben.

Der Augenblick der Erkenntnis

Es gibt Momente – seltene, kostbare Momente -, in denen uns ein Satz nicht nur übermannt, sondern völlig verändert. Ich erinnere mich an den Nachmittag, als ich zum ersten Mal Camus‘ Worte über das Absurde und die Liebe las. Es war, als würde sich plötzlich ein Vorhang heben. Die Welt war dieselbe, aber mein Blick auf sie hatte sich gewandelt. Ein einziger Satz hatte ausgereicht, um meine inneren Sinnbilder neu zu ordnen, ihnen neue Farben und Gefühle hinzuzufügen.

Solche Sätze sind Geschenke. Wir können sie nicht erzwingen, nicht herbeirufen, nicht planmäßig produzieren. Wir können nur bereit sein, wenn sie kommen. Bereit, sie zu erkennen, zu empfangen, weiterzugeben. Denn das ist vielleicht die wahre Aufgabe des Schreibenden: nicht der Schöpfer perfekter Sätze zu sein, sondern ihr Vermittler. Ein Übersetzer zwischen der Welt der Poesie und der Welt der alltäglichen Erfahrung.

Die Gefahr der Perfektion

Paradoxerweise kann die Suche nach dem perfekten Satz auch zur Falle werden. Ich habe Texte gelesen, die so sehr um sprachliche Perfektion bemüht waren, dass sie die Verbindung zur menschlichen Erfahrung verloren hatten. Sätze wie polierte Edelsteine – schön anzusehen, aber kalt und leblos. Die wahre Perfektion liegt nicht in der makellosen Form, sondern in der Fähigkeit zu berühren, zu bewegen, zu verwandeln.

Kunzes Gedichte sind voller „Unperfektion“ – Brüche, Auslassungen, verhaltene Töne. Aber gerade diese scheinbaren Schwächen machen sie stark. Sie zeigen uns, dass Perfektion nicht das Ziel ist, sondern die Authentizität. Die Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen, das Risiko einzugehen, missverstanden zu werden.

Der Satz als Samen

Der perfekte Satz ist wie ein Samen. Klein, unscheinbar, aber voller Potential. Er trägt in sich die Möglichkeit zu wachsen, sich zu entfalten, Früchte zu tragen. Aber er braucht den richtigen Boden – das Herz eines empfänglichen Lesers, den Geist, der bereit ist, sich bewegen zu lassen.

Manchmal keimt dieser Samen sofort, manchmal liegt er Jahre lang brach, bevor er plötzlich zu sprießen beginnt. Ich denke an Sätze, die ich vor Jahrzehnten gelesen habe und die heute noch in mir nachhallen. Sie sind gewachsen, haben Wurzeln geschlagen, sind Teil meines inneren Landschaftsbildes geworden.

Die Stille nach dem Wort

Am Ende ist der perfekte Satz vielleicht der, der die richtige Stille hinterlässt. Nicht die leere Stille der Sprachlosigkeit, sondern die volle Stille der Erkenntnis. Den Moment, in dem der Leser innehält und denkt: Ja, genau so ist es. Oder: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder einfach: Wie schön.

Diese Stille ist das Echo des Satzes in der Seele des Lesers. Sie ist der Beweis dafür, dass der Satz seinen Zweck erfüllt hat: eine Brücke zu schlagen zwischen dem Schreibenden und dem Lesenden, zwischen der Einsamkeit des einen und der Einsamkeit des anderen.

Der Mut zum Imperfekten

In dieser Woche habe ich aufgehört, nach dem perfekten Satz zu suchen. Stattdessen versuche ich, auf die Sätze zu hören, die mich suchen. Die Sätze, die in der Stille entstehen und darauf warten, niedergeschrieben zu werden. Nicht alle sind perfekt im grammatischen Sinne. Aber einige haben das gewisse Etwas – jene schwer fassbare Qualität, die einen Satz lebendig macht.

Vielleicht ist das die wahre Kunst: nicht den perfekten Satz zu schreiben, sondern den lebendigen. Den Satz, der atmet, der pulsiert, der zwischen den Zeilen mehr sagt als in ihnen steht. Den Satz, der wie Kunzes Lyrik „zwischen der Poesie und der realen Welt vermittelt und im besten Fall die Welt mit Poesie befriedet.“

Das Glück des gefundenen Wortes

Am Ende ist der perfekte Satz vielleicht gar nicht perfekt. Er ist nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er ist das gefundene Wort im Moment der größten Sprachlosigkeit. Er ist der Lichtstrahl in der dunklen Nacht der Menschlichkeit, von der wir alle umgeben sind.

Wenn uns ein solcher Satz übermannt – und wir haben das Glück, ihn zu erkennen und festzuhalten -, dann sind wir für einen Moment Teilhaber an jenem großen Gespräch, das die Menschheit seit Anbeginn mit sich selbst führt. Einem Gespräch über Liebe und Verlust, über Hoffnung und Verzweiflung, über die Suche nach Sinn in einer Welt, die oft sinnlos erscheint.

In diesen Momenten verstehen wir, was Camus meinte: Es herrscht das Absurde, und die Liebe errettet davor. Auch die Liebe zum Wort, zur Sprache, zum einen, rettenden Satz, der alles verändert, ohne dass wir zunächst verstehen, warum.

Sapere aude!

S. Noir