»Tommy hat die Schnauze voll von den Medien, vom ZDF! Hat er Angst?«; ein Satz vom Nachbartisch im Kaffeehaus, der zu mir herüberschwappt. Dort sitzt wieder eine Gruppe Männer; drei an der Zahl und alle circa Mitte fünfzig Jahre alt. Es ist Freitag Vormittag, 11 Uhr; sie trinken Bier; es liegt ein Stapel Zeitungen vor ihnen auf dem Tisch. – Kann ja heute wieder heiter werden, denke ich bei mir und blicke prüfend zur »Kaffeetafel« gegenüber. Es ist laut; die Nerven am Tisch Vis-à-vis liegen blank; frei gelegt und seziert vor allen Augen zur Begutachtung bereit: es wird gut hörbar – lautstark – im Kaffeehaus gesprochen. Wie mir scheint: ich sitze wieder im Emotionstheater mit auf der Bühne. Ob ich heute zum Schreiben komme? – Das Leben schreibt seine eigenen Theaterstücke; was wird heute an diesem Freitag hier für mich inszeniert? Ich fühle mich bereits jetzt wie ein Theaterkritiker; unverhofft sitz‘ ich in der ersten Reihe: »Mit dem Zweiten sieht man besser!« – Meine Gedanken, ich denke an T. Gottschalk.

Eigentlich will ich – muss ich – an meinem Text feilen, den ich heute Nachmittag einreichen will – muss: Abgabefrist! Mein Kaffee ist noch heiß; ebenso die Gemüter am Nachbartisch. »Hört mal; ich hab’s gefunden, hier in der BILD steht’s; Tommys letzte Worte bei Wetten, dass.« Einer vom Trio-Infernale schnapp sich die BILD; die Lesebrille sitzt auf seiner Nase und wie er sie trägt, wirkt es neunmalklug. Fast heroisch hält er die Zeitung; er wirkt souverän wie ein Feldherr nach einer erfolgreichen Schlacht. Die BILD vor sich aufgerichtet – wenn es wenigstens »Die Zeit« oder die »FAZ« wäre; aber so wirkt es irgendwie infantil, wie aus einer Spielzeugwelt gerissen; die bunten Bildchen des Revolverblatts blicken mich an, ich schaue weg.

Der »Feldherr« liest – natürlich laut – seiner Gefolgschaft vor: »Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen, das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin- und herrennt und sagt: ›Du hast wieder einen Shitstorm hergelabert‹, da sage ich lieber gar nichts mehr.« Er rückt seine Lesebrille weiter in Richtung Nasenspitze, beugt sich weit vor, er liegt jetzt fast auf dem Tisch, die BILD ist unter ihm begraben: »Jetzt kracht’s auch innerhalb der Bourgeoisie! Das System ist am Ende, ich sag’s euch. Bald kracht’s richtig!«

Am Nachbartisch beginnt ein lautes Durcheinander. Mein Handy liegt vor mir auf dem Tisch; es blinkt. Ich erhalten eine Nachricht von Michel: »sorry, ich schaff’s heute leider doch nicht; muss zum streik, die gewerkschaft streikt; denen da oben zeigen wirs jetzt.« Die Wut über seine Insolvenz steckt tief; er wird zunehmend mutiger; nimmt kaum noch ein Blatt vor den Mund; sein Verständnis gegenüber der Politik im Land ist auf Frostniveau. Er schickt mir seit unserem letzten Treffen tagtäglich viele Whatsapp-Nachrichten; leitet Memes und Videos aus seinem Freundeskreis weiter und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Zwischenzeitlich habe ich seinen Kontakt auf stumm gestellt; das ständige Gepiepse aufgrund seiner unzähligen Nachrichten mit seinen »wichtigen« Infos für mich ist mir zu viel geworden.

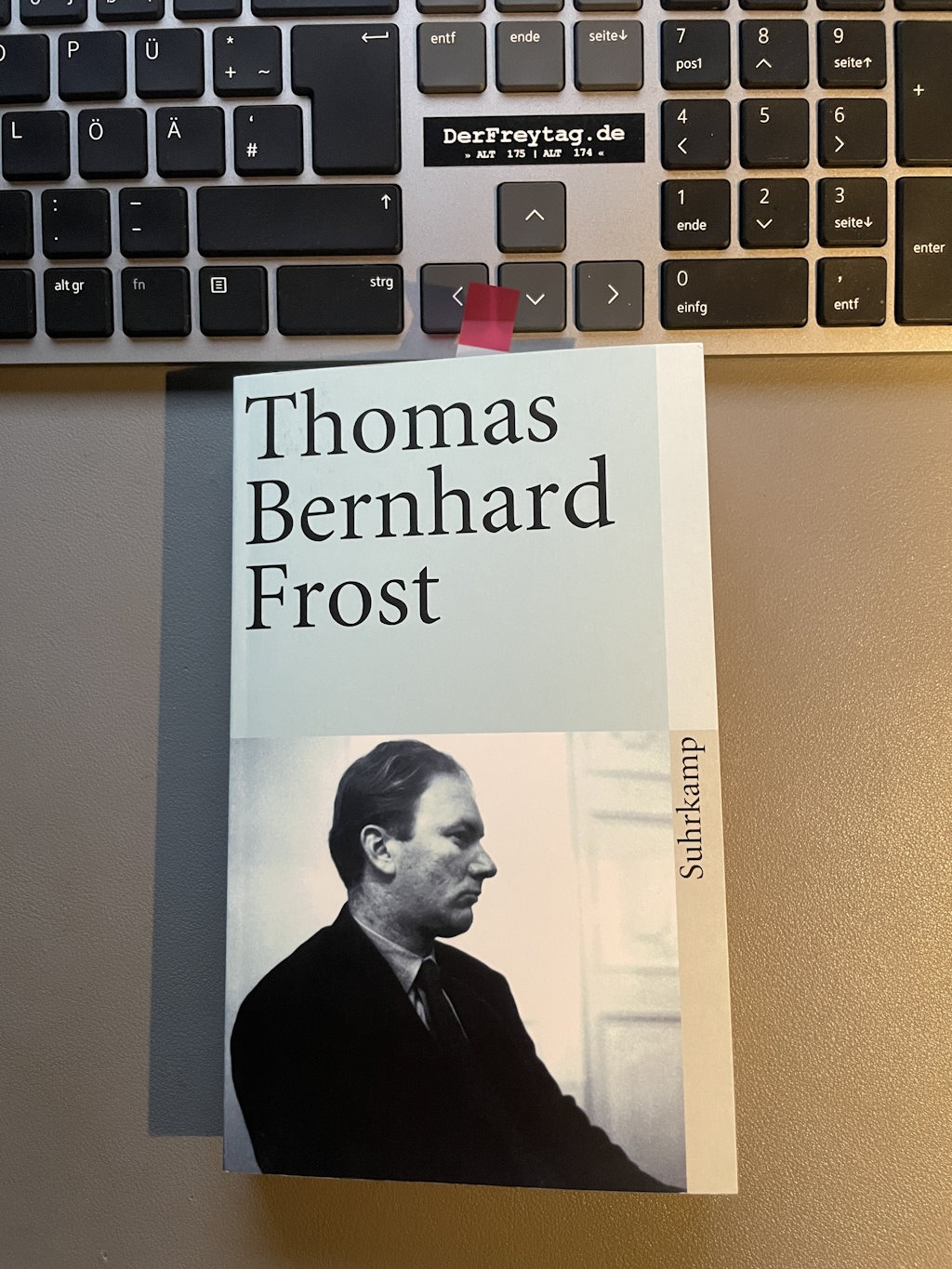

Bei seinen Mitteilungen muss ich ständig an den Roman Frost von Thomas Bernhard denken; komme mir wie Bernhards Medizinstudent vor, der während endloser Spaziergänge den hemmungslosen Monologen des Malers Strauch zuhört – zuhören muss?! Des Malers Sicht ist vom Verfall geprägt. »der Staat selbst ist schwachsinnig, und das Volk ist erbärmlich. Unser Staat ist lächerlich.« (T. Bernhard, Frost 24. Tag, S. 283) Oder: »Unser Staat […] ist ein Hotel der Zweideutigkeit, das Bordell Europas, mit einem ausgezeichneten überseeischen Ruf.« (T. Bernhard, Frost 24. Tag, S. 283)

T. Bernhard, Frost

Die einen werden immer leiser; zumindest in der Öffentlichkeit wie »unser Tommy«, wie ihn die Herren vom Nachbartisch betiteln und die anderen, wie das Publikum Vis-à-vis von meinem Tisch und Vis-à-vis in WhatsApp werden immer lauter, immer angstfreier; vielleicht, weil die »Kleinen« immer weniger zu verlieren haben? Andererseits sagt man im Volksmund auch: »Hunde, die bellen, beißen nicht!« »Zwischen Lerchenwald und Heuschober, dort, wo sie angeblich den abgängigen großen Hund des Metzgers gefunden haben, ›unter dem Steg eingenickt, erfroren‹…« (T. Bernhard, Frost 14. Tag, S. 155). Ich muss an Heinrich Heine denken:

Winter

Die Kälte kann wahrlich brennen

Wie Feuer. Die Menschenkinder

Im Schneegestöber rennen

Und laufen immer geschwinder.

Oh, bittre Winterhärte!

Die Nasen sind erfroren,

Und die Klavierkonzerte

Zerreißen uns die Ohren.

Weit besser ist es im Summer,

Da kann ich im Walde spazieren,

Allein mit meinem Kummer,

Und Liebeslieder skandieren.

Fortsetzung folgt …

S.

Der Freytag: DerFreytag.de